MINGGU, 04 MEI 2025

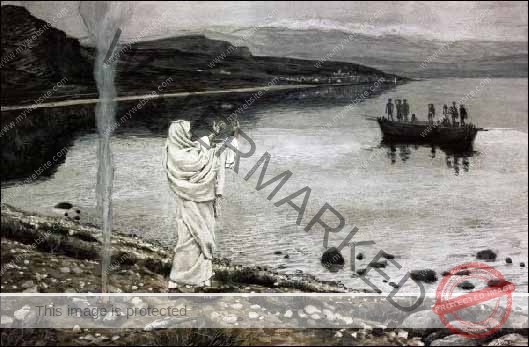

Pagi itu, udara di pinggir Danau Tiberias masih menyimpan sisa dingin malam. Kabut tipis melayang di atas permukaan air yang tenang. Beberapa murid kembali ke rutinitas lama mereka, menjala ikan, seakan mencoba melupakan hiruk-pikuk yang telah mengubah hidup mereka beberapa waktu sebelumnya. Sejak kematian dan kabar kebangkitan Guru mereka, dunia terasa asing — ada harapan, tapi juga ketakutan. Ada kabar sukacita, tapi luka di hati belum sembuh benar.

Di tengah pagi yang samar itu, sebuah suara memanggil dari pantai. Bukan teriakan keras, tapi sapaan yang akrab dan hangat, “Hai anak-anak, adakah lauk pauk bagimu?” Mereka belum mengenali-Nya. Mungkin karena jarak, atau mungkin karena hati yang terlalu lelah. Namun seperti ada sesuatu dalam nada suara itu yang membangunkan ingatan paling dalam.

Saat mereka menjala kembali ke dalam danau atas petunjuk-Nya dan hasil tangkapan tiba-tiba melimpah, hati mereka mulai mengenali. Itulah Dia. Sang Guru. Sang Kristus. Tanpa pikir panjang, Petrus yang dulu menyangkal-Nya, kini justru menyelam ke dalam air, berenang sekuat tenaga menuju pantai. Mungkin air mata bercampur dengan air danau, antara haru, penyesalan, dan rindu yang tak mampu ia bendung.

Di pantai, Yesus menyiapkan api dan roti. Bukan hanya makanan bagi tubuh, tapi santapan bagi jiwa yang letih dan penuh luka. Dalam keheningan yang sederhana, Yesus bertanya kepada Petrus, bukan satu kali, tapi tiga kali, “Apakah engkau mengasihi Aku?” Tiga kali. Seperti jumlah penyangkalan yang dulu terjadi di halaman istana Imam Besar. Namun kini, bukan dalam nada penghakiman, melainkan dalam undangan untuk kembali, untuk pulih, dan untuk percaya bahwa kasih bisa menyembuhkan luka sedalam apa pun.

Seperti ditulis N.T. Wright dalam The Resurrection of the Son of God (2003), peristiwa ini bukan sekadar penampakan, tetapi sebuah pernyataan bahwa kebangkitan Kristus hadir di tengah kehidupan biasa. Dalam perahu yang kosong, dalam jaring yang robek, di meja makan sederhana — di sanalah Dia datang.

Di waktu yang hampir bersamaan, di Kisah Para Rasul, kita mendengar bagaimana Petrus dan para rasul berdiri di hadapan Mahkamah Agama, dengan keberanian yang sama sekali baru. “Kami harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia,” kata mereka. Dulu, mereka lari ketakutan. Kini, mereka bersaksi dengan dada tegak, walau diancam dan dicambuk. Raymond E. Brown dalam An Introduction to the New Testament (1997) menyebut bahwa kekuatan itu lahir bukan dari keberanian manusiawi, melainkan dari pengalaman pribadi akan Kristus yang bangkit, yang menyentuh hati mereka begitu dalam.

Dan jauh di sana, di langit penglihatan Yohanes dalam Kitab Wahyu, terdengar nyanyian ribuan malaikat dan segala makhluk surgawi, “Anak Domba yang disembelih itu layak menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian!” (Why. 5:12). Michael J. Gorman (2009) menyebut ini sebagai liturgi surgawi yang tak terputus, di mana luka dan kemuliaan bersatu, di mana kematian tak lagi punya kuasa, karena kasih lebih kuat dari maut.

Mungkin, kisah ini bukan hanya tentang Petrus, para rasul, atau malaikat di surga. Kisah ini tentang kita. Tentang setiap hati yang pernah merasa hancur, pernah menyangkal, pernah bersembunyi. Tentang setiap orang yang pernah kehilangan arah, lalu diundang kembali oleh suara lembut di pinggir danau kehidupan kita masing-masing.

Paskah bukan hanya perayaan setahun sekali. Ia adalah kisah yang terus hidup, yang berbisik di telinga kita saat fajar, yang memanggil saat jaring hidup terasa kosong. Dan Dia tetap sama, duduk di pantai, menyalakan api, menyediakan roti, menunggu kita menjawab pertanyaan itu, “Apakah engkau mengasihi Aku?”

Semoga hati kita, sekosong apa pun, selalu punya ruang untuk menjawab, “Tuhan, Engkau tahu segalanya, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau.”