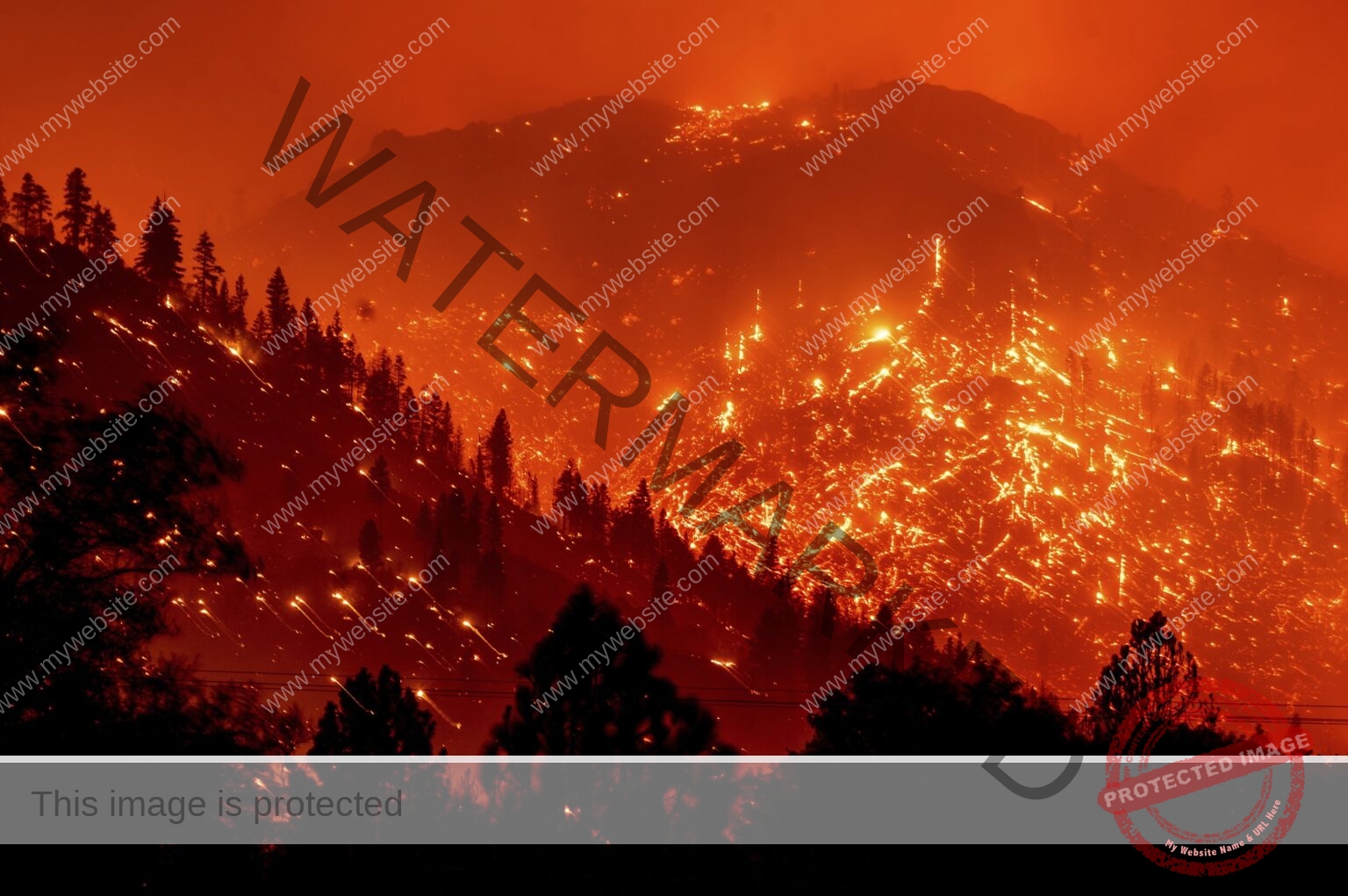

Kebakaran yang melanda Palisades, California, menyebabkan kerugian besar dalam bentuk korban jiwa, kehancuran material, dan dampak ekologis yang signifikan. Los Angeles Fire Department (LAPD) melaporkan bahwa api menyebar dengan cepat di area bukit dengan drainase terbuka. Los Angeles County dan CAL FIRE Damage Assessment Teams memperkirakan lebih dari 5.000 bangunan telah hancur, dan angka tersebut terus diperbarui. Namun, di tengah penderitaan yang meluas, muncul reaksi negatif di dunia maya yang menghubungkan peristiwa ini dengan hukuman Tuhan atau balasan atas tragedi kemanusiaan lainnya, yang memperkeruh suasana duka.

Perspektif ini tidak hanya problematis secara logis, tetapi juga tampak mengabaikan prinsip empati yang esensial dalam menghadapi penderitaan manusia. Mengaitkan bencana dengan hukuman ilahi cenderung mereduksi kompleksitas tragedi menjadi sekadar narasi moral hitam-putih. Pendekatan ini menghilangkan empati terhadap korban yang terdampak langsung, menjadikan mereka sekadar obyek dalam narasi teologis.

Dalam filsafat moral, empati adalah nilai fundamental yang menuntut manusia merasakan dan memahami penderitaan orang lain, terlepas dari latar belakang atau konteks politik tertentu. Tragedi kemanusiaan seperti ini tidak selayaknya menjadi alat pembenaran atau penghakiman moral. Empati perlu tetap menjadi nilai utama dalam merespons penderitaan manusia di setiap peristiwa tragis.

Mengapa Mengaitkan Tragedi dengan Hukuman Itu Bermasalah?

Mengaitkan tragedi seperti kebakaran di California dengan hukuman ilahi atau balasan atas konflik politik di tempat lain mengindikasikan kesalahan berpikir yang bermasalah secara moral dan logis. Salah satu kekeliruan utama dalam pandangan ini adalah logika post hoc ergo propter hoc (setelah ini, maka karena ini). Pandangan ini mengasumsikan bahwa karena dua peristiwa terjadi dalam waktu berdekatan, maka peristiwa pertama pasti disebabkan oleh yang kedua, padahal tidak ada hubungan kausal yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Fenomena alam seperti kebakaran hutan sering kali disebabkan oleh faktor ekologis, perubahan iklim, atau kelalaian manusia, bukan sebagai akibat dari konflik tertentu di belahan dunia lain.

Selain kesalahan logika, respons ini juga menciptakan dehumanisasi, suatu bentuk kegagalan masyarakat yang beradab menurut filsuf Avishai Margalit, sebagaimana akan dijelaskan dalam perspektifnya.

Dalam buku The Decent Society (Cambridge: Harvard University Press, 1996), Margalit mendefinisikan masyarakat bermartabat sebagai society yang tidak merendahkan atau mempermalukan anggotanya, terutama dalam penderitaan. Menghubungkan suatu tragedi dengan hukuman ilahi atau balasan konflik terkesan menjadi bentuk penghinaan terhadap martabat korban.

Lebih jauh, muncul pengabaian konteks moral yang signifikan. Margalit dalam The Ethics of Memory (Cambridge: Harvard University Press, 2002) mengingatkan bahwa penggunaan tragedi sebagai ajang perdebatan moral yang menyederhanakan kompleksitas manusia menjadi narasi hitam-putih menciptakan apa yang ia sebut sebagai moral blindness (kebutaan moral). Dalam konteks ini, penderitaan nyata yang melibatkan individu dari berbagai latar belakang—anak-anak, lansia, dan kelompok rentan—dihapuskan dan digantikan oleh narasi yang mengeksploitasi tragedi untuk memperkuat klaim moral yang keliru. Jika ada sanak saudara kita yang menjadi korban dalam tragedi Kebakaran di California itu, tentu kita tidak ingin membaca komen-komen negatif di dunia maya yang dapat meruntuhkan mental kita, bukan?

Dengan meminjam gagasan Margalit, menghubungkan tragedi dengan hukuman atau balasan ilahi tidak hanya keliru secara logis, tetapi juga merupakan bentuk penghinaan terhadap martabat manusia yang menderita. Tragedi semestinya menjadi pengingat akan pentingnya memperkuat empati dan belarasa dalam setiap peristiwa kemanusiaan, bukan memperdalam polarisasi atau memperburuk luka sosial.

Peran Empati dalam Etika Kemanusiaan

Demi meminimalisasi polarisasi atau memperburuk luka sosial, maka kita memerlukan empati sebagai fondasi etika kemanusiaan yang melandasi bagaimana manusia selayaknya merespons penderitaan orang lain. Dalam psikologi, empati didefinisikan sebagai kemampuan kognitif dan afektif dalam memahami serta merasakan emosi orang lain, yang memungkinkan seseorang merasakan penderitaan pihak lain seolah-olah itu adalah milik sendiri.

Daniel Batson dalam Altruism in Humans (New York: Oxford University Press, 2011) menawarkan konsep empathic concern yang menyatakan bahwa empati mendorong tindakan altruistik, di mana seseorang termotivasi membantu demi kesejahteraan orang lain, bukan karena kepentingan pribadi. Dalam filsafat, empati menjadi landasan dalam teori etika moral yang menuntut perhatian terhadap sesama manusia secara universal.

Immanuel Kant, melalui konsep imperatif kategoris berpendapat, tindakan moral perlu berlandaskan prinsip bahwa setiap manusia memiliki nilai intrinsik yang tidak dapat dikorbankan demi tujuan lain. Prinsip ini menuntut kita melihat penderitaan setiap orang sebagai hal yang serius, tanpa diskriminasi terhadap latar belakang, agama, atau lokasi geografis. Emmanuel Levinas memperdalam konsep ini dengan gagasan l’Autre (yang lain). Menurut Levinas, tanggung jawab etis kita terhadap orang lain muncul secara langsung saat kita berhadapan dengan wajah penderitaan mereka. Penderitaan yang terlihat dalam tragedi, seperti kebakaran di California, sudah selayaknya menjadi panggilan moral bagi belarasa, bukan menjadi sarana menghakimi atau memperdebatkan moralitas suatu kelompok.

Dengan demikian, penting juga memahami konsep “kesadaran kerentanan bersama” (common vulnerability) yang kita miliki sebagai sesama manusia. Judith Butler dalam Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence (London: Verso, 2004) melihat bahwa setiap manusia memiliki kerentanan yang sama terhadap penderitaan dan kehilangan, yang sudah selayaknya menjadi dasar solidaritas global. Anda dan saya juga punya kesempatan yang sama untuk mengalami penderitaan di dunia ini, dengan versinya masing-masing.

Melatih Empati di Era Digital

Atas situasi ini, di era digital yang sarat dengan arus informasi cepat, mengedukasi empati menjadi tanggung jawab kolektif yang mendesak untuk diinternalisasi dalam budaya komunikasi daring. Empati sebagai prinsip moral universal perlu diterjemahkan dalam praktik komunikasi yang etis di ruang publik.

Karena itu, membangun ruang digital yang manusiawi tidak cukup hanya dengan memperluas akses informasi, tetapi menuntut peningkatan literasi digital yang utuh—yakni kesadaran moral dalam menyebarkan dan menyikapi setiap peristiwa dengan tanggung jawab. Mengaitkan tragedi dengan hukuman atau pembalasan hanyalah bentuk komunikasi yang merusak, melukai korban, dan mencemari nurani bersama.

Dalam konteks ini, tokoh publik seperti influencer, jurnalis, dan akademisi memegang peran penting dalam membentuk narasi publik yang berempati. Konsep decent society dari Profesor Margalit mengingatkan kita akan pentingnya menolak tindakan yang mempermalukan martabat individu, terutama mereka yang tengah menderita. Mereka yang memiliki platform besar dapat menjadi suara yang mendorong belarasa dengan mengedukasi pentingnya belas kasih dan penghargaan terhadap martabat manusia.

Akhirulkalam, empati dan kepedulian tetap menjadi fondasi utama dalam menghadapi tragedi kemanusiaan. Prinsip ini bukan hanya mendorong penghormatan terhadap martabat korban, tetapi juga memperkuat solidaritas global yang sangat dibutuhkan di tengah tantangan era digital yang kompleks.

Setiap manusia memiliki nilai intrinsik yang wajib dihargai, terlepas dari latar belakang politik, sosio-ekonomi, atau keyakinan religiusnya. Empati adalah kompas moral yang mendorong perlakuan bermartabat terhadap korban tragedi. Dengan mengutamakan empati dalam merespons penderitaan, kita dapat membangun ruang digital yang lebih beradab, di mana belas kasih menggantikan penghakiman dan eksploitasi penderitaan.