Kamis, 13 Februari 2025

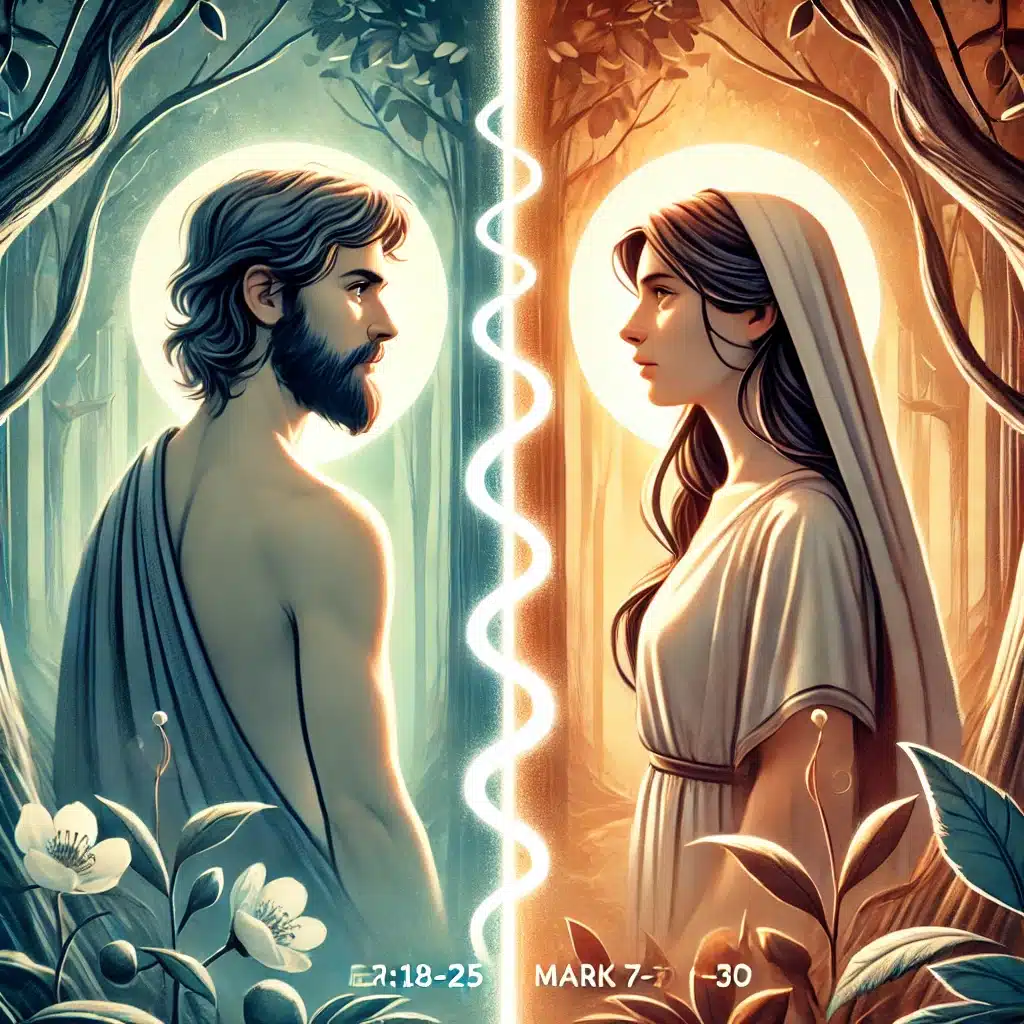

Dalam kisah penciptaan di Kejadian 2:18-25, Tuhan melihat bahwa tidak baik bagi manusia untuk hidup seorang diri. Maka, dari tulang rusuk Adam, Ia menciptakan Hawa, penolong yang sepadan. Perikop ini menggambarkan bagaimana manusia dipanggil untuk hidup dalam relasi yang saling melengkapi. Ada keintiman, kepercayaan, dan keterikatan yang lahir dari kesadaran bahwa manusia tidak diciptakan untuk berjalan sendiri. Dalam terang tradisi Yahudi dan Kristen, perikop ini juga menegaskan bahwa manusia bukan sekadar individu yang terpisah, melainkan makhluk sosial yang mendambakan kebersamaan.

Walter Brueggemann dalam bukunya Genesis: Interpretation: A Bible Commentary for Teaching and Preaching (1982) menyoroti bahwa kisah ini bukan sekadar tentang penciptaan perempuan, tetapi juga tentang panggilan manusia untuk hidup dalam persekutuan yang harmonis. Ia menegaskan bahwa hubungan antara Adam dan Hawa mencerminkan relasi yang mendalam, bukan sekadar hierarki. Begitu pula Claus Westermann dalam Genesis 1-11: A Commentary (1984) menyebutkan bahwa bahasa yang digunakan dalam perikop ini penuh dengan nuansa kasih dan kebersamaan, yang menjadi dasar bagi pemahaman teologis tentang pernikahan dan hubungan antar manusia.

Jika Kejadian 2:18-25 menggambarkan harmoni dalam relasi, Markus 7:24-30 menunjukkan ketegangan dan pergumulan dalam perjumpaan. Yesus, yang berada di wilayah asing, bertemu dengan seorang perempuan Siro-Fenesia yang memohon kesembuhan bagi anaknya. Jawaban awal Yesus tampak tajam, seolah menolak permintaannya dengan perumpamaan tentang anak-anak dan anjing. Namun, perempuan ini tidak menyerah. Ia menunjukkan iman yang teguh, dan akhirnya Yesus mengabulkan permintaannya.

Refleksi dari perikop ini mengungkapkan dinamika iman yang penuh tantangan. Perempuan Siro-Fenesia adalah simbol dari mereka yang berani memperjuangkan harapan meskipun dihadapkan pada rintangan. Donald Senior dalam The Gospel of Mark (1998) menjelaskan bahwa kisah ini adalah titik balik dalam pelayanan Yesus, yang semakin terbuka bagi bangsa-bangsa lain. William Lane dalam The Gospel of Mark (1974) menegaskan bahwa keberanian perempuan ini bukan sekadar ekspresi keputusasaan, tetapi tindakan iman yang percaya pada belas kasih Tuhan.

Kedua perikop ini, jika direnungkan secara bersama, menawarkan sebuah perjalanan dari keterasingan menuju perjumpaan. Jika dalam Kejadian 2 manusia dipanggil untuk hidup dalam relasi yang saling menghidupkan, maka dalam Markus 7, kita melihat bahwa relasi itu menuntut perjuangan dan keberanian. Kehidupan beriman bukan sekadar menerima, tetapi juga memperjuangkan harapan di tengah keterbatasan.

Dalam realitas kita hari ini, kita sering menemukan diri kita dalam dua situasi yang digambarkan oleh bacaan ini. Ada saat di mana kita menemukan kehangatan dalam kebersamaan, seperti Adam yang menerima Hawa sebagai bagian dari dirinya. Namun, ada pula saat di mana kita merasa harus berjuang untuk didengar dan diakui, seperti perempuan Siro-Fenesia yang tidak menyerah dalam menghadapi tantangan. Iman yang sejati bukan hanya tentang menikmati berkat, tetapi juga tentang keberanian untuk terus berharap, bahkan di tengah keheningan atau penolakan.

Dengan demikian, dua kisah ini mengundang kita untuk merenungkan: Bagaimana kita membangun relasi yang sejati? Bagaimana kita menghadapi penolakan dengan iman yang teguh? Seperti Adam yang mengenali Hawa sebagai bagian dari dirinya, dan seperti perempuan Siro-Fenesia yang tak gentar menghadapi tantangan, kita pun diajak untuk terus hidup dalam relasi yang penuh kasih dan iman yang tak tergoyahkan.

Daftar Pustaka

Brueggemann, Walter. Genesis: Interpretation: A Bible Commentary for Teaching and Preaching. Atlanta: John Knox Press, 1982.

Lane, William. The Gospel of Mark. Grand Rapids: Eerdmans, 1974.

Senior, Donald. The Gospel of Mark. Nashville: Abingdon Press, 1998.

Westermann, Claus. Genesis 1-11: A Commentary. Minneapolis: Augsburg Publishing House, 1984.